TAGTIK NEWS - ALLONS A L'ESSENTIEL

Psychogénéalogie: des générations marquées au fer rouge ?

“Mon arrière-grand-père souffrait de dépression, et je suis né le même jour que lui…Je suis donc forcément atteint du même trouble.” “Ma cousine a du mal à tomber enceinte. Durant la guerre, notre grand-mère a dû se faire avorter en cachette. Les enfants au sein de notre famille ont toujours été un point sensible.”

Ces récits sont de plus en plus présents, dans nos discussions quotidiennes mais aussi dans les médias. Leur prolifération actuelle indique un besoin quasi viscéral de trouver l’origine de nos nœuds, d’avancer des explications à ce qui nous paraît injuste ou insurmontable. Mais comment ces explications ont-elles commencé à se frayer un chemin dans nos esprits tourmentés ?

Focus sur l’histoire de la famille

Avec l’arrivée de la psychogénéalogie, rendue populaire dans les années 1970 par la psychothérapeute Anne Ancelin Schützenberger, autrice du livre “Aïe, mes aïeux !”, une autre approche a vu le jour autour des traumatismes humains. Ceux-ci se transmettraient de génération en génération, de façon totalement inconsciente. S'inspirant de la psychanalyse, la psychogénéalogie est une pratique thérapeutique fondée sur l’histoire familiale, consistant à dire que le vécu de nos ancêtres serait étroitement lié à nos blessures internes. C’est en fouillant dans le passé de nos familles et en mettant en lumière l’origine de nos maux que nous pourrions nous en libérer.

En psychogénéalogie, l’exploration commence avec la construction d’un arbre généalogique, aussi appelé génosociogramme, fourni et détaillé intégrant des secrets familiaux, des conflits de couple ou encore des traumatismes pouvant être associés à la maladie, à des accidents, etc. Nicolas Gaillard, cofondateur du Cortecs, soit Collectif de recherche transdisciplinaire esprit critique et sciences, souligne que "Selon le ‘syndrome d’anniversaire’, des maladies ou des accidents seraient susceptibles de survenir à la date commémorant un événement traumatisant survenu dans le passé. Le psychogénéalogiste recherche donc des coïncidences de dates". Le travail du thérapeute sera de cerner des schémas familiaux répétitifs, des dates importantes, des périodes de vie spécifiques et marquantes, ou encore des professions et prénoms dotés d’un sens caché. Exemple : vous êtes devenu policier parce que votre grand-oncle baignait autrefois dans du trafic de stupéfiants.

Et c’est une fois la cause du traumatisme identifiée qu’un acte symbolique de réparation est posé. Comme l’indique le site Ça m’intéresse, il pourrait s’agir d’une lettre écrite à un ancêtre puis déchirée ou brûlée, d’une scène rejouée ou d’une visite sur la tombe d’une aïeule.

Il y a un "mais"

“Ce phénomène n’a jamais été démontré et personne ne peut dire comment il se produirait. Et la seule étude scientifique censée accréditer ce courant ne prouve rien.” précise Nicolas Gaillard. Le spécialiste, qui a repris le “syndrome d’anniversaire” et y a appliqué les lois statistiques, a mis le doigt sur un point essentiel : dans un arbre généalogique, la probabilité de tomber sur des coïncidences est proche de 100 %. Selon lui, "ce concept peut s’expliquer par le hasard." En outre, l’expert met en garde contre les dangers liés à la pratique. Elle pourrait donner de faux espoirs, induire des souvenirs biaisés, plus grave encore, inciter certaines personnes à stopper un traitement indispensable contre une affection grave.

Un nouvel argument de taille : l’épigénétique

Les psychogénéalogistes n’en démordent pas. Depuis quelques années déjà, ils s’appuient également sur l’épigénétique pour comprendre et expliquer comment les traumatismes marquent les gènes au fer rouge et de manière durable. L’épigénétique est une science qui met en évidence les différents mécanismes chargés de réguler l’expression des gènes, soit la synthèse des protéines, sans pour autant modifier la séquence d’ADN. Il n’est donc pas question de mutations mais bien de marques biochimiques qui s’ajoutent au niveau des gènes ou sur les histones, ou encore de petits ARN (les molécules porteuses d’informations génétiques) dits "non codants", renseigne le média Ça m’intéresse. En outre, le stress, la manière de se nourrir ou encore la pollution, c’est-à-dire tout ce qui constitue l’environnement d’un individu, peut infuser l’organisme et entraîner certaines modifications épigénétiques. Et si les blessures de l’âme se transmettaient ainsi de génération en génération ? Un sujet qui fait encore débat aujourd’hui.

Un héritage lourd à porter

Deux études menées dans les années 2010 ont prouvé que les enfants qui avaient survécu à la Shoah présentaient davantage de risques de souffrir de dépression et d’anxiété. Par ailleurs, au niveau de gènes associés au stress, des marques épigénétiques semblables à celles de leurs parents avaient été découvertes par les chercheurs. Les troubles psychologiques de ces enfants seraient donc liés à l’héritage épigénétique des parents. D’autres scientifiques avancent néanmoins que ces troubles seraient induits par transmission sociale. Selon le chercheur au CNRS, Christophe de La Roche Saint-André, "Le stress d’un parent peut engendrer du stress chez son enfant, lequel va modifier l’épigénétique des cellules. Ce ne sont pas les marques biologiques qui se transmettent, mais l’état psychologique à l’origine des marques".

A l’heure d’écrire ces lignes, les recherches sont encore trop peu nombreuses pour identifier ce qui pourrait être transmis socialement ou biologiquement par l’épigénétique.

(Raphaël Liset - Source : Ça m’intéresse - Illustration : ©Unsplash)

DERNIERS ARTICLES

CONCERT: RAYE, une chanteuse qui brille de mille feux

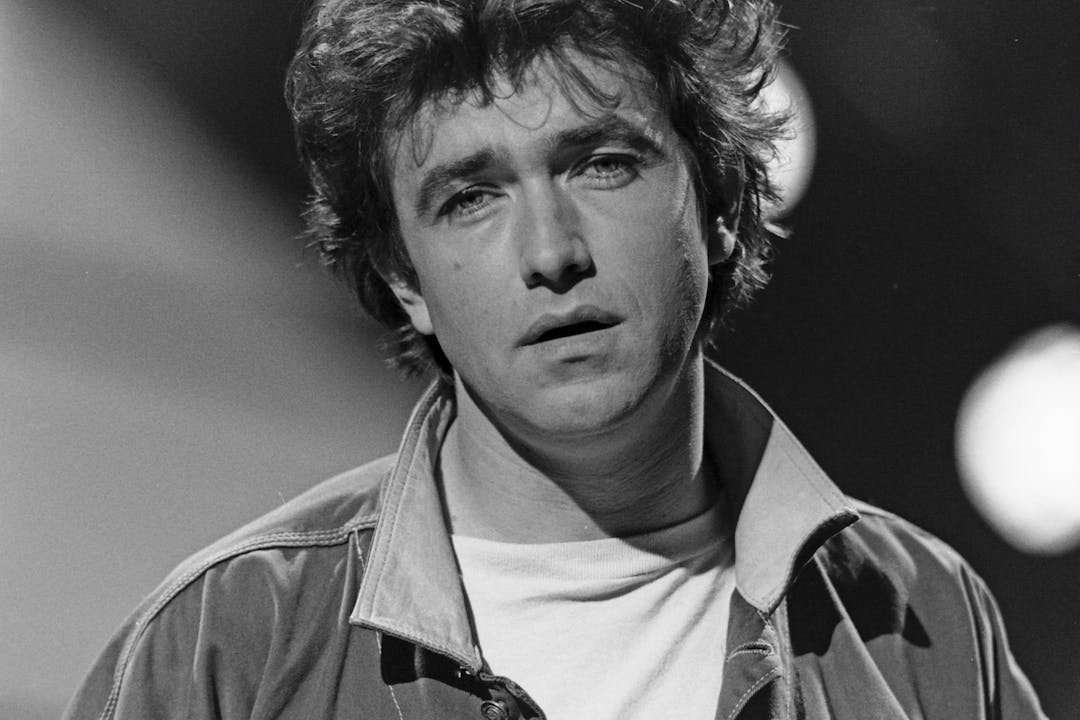

Né un 28 janvier: Jean-Louis Murat, chanteur poète et rebelle

Né un 28 janvier: Michael Jones, le meilleur ami de Goldman, annonce sa retraite

Né un 27 janvier: Nick Mason, l’ex-batteur de Pink Floyd aime la vitesse

Née un 27 janvier: Gillian Gilbert, discrète claviériste de New Order

Née le 27 janvier Margo Timmins (Cowboy Junkies), une histoire de famille…

Liens Rapides